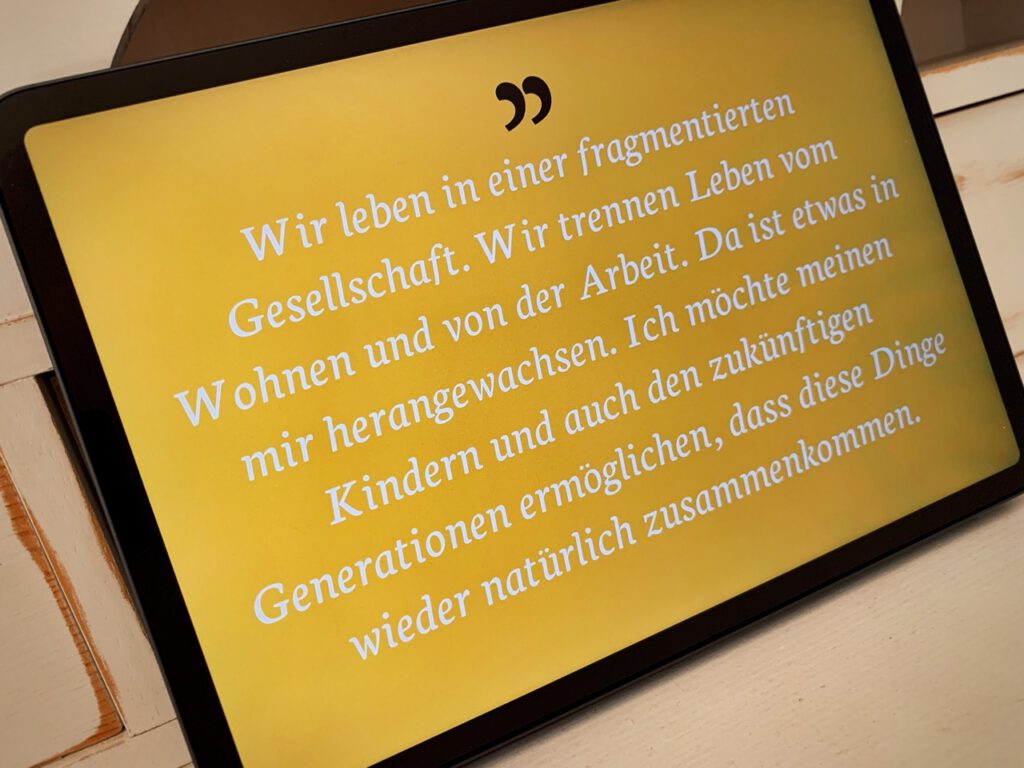

Die Blätter fallen auch an der Ostsee, und die erste Hälfte meiner Auszeit ist schon vorbei. Diesmal möchte ich dir einen Einblick geben, wie ich mich organisiere, wo das Buchprojekt steht, und eine Frage von Fredi beantworten.

Im Gespräch mit Paula von Mirroco (Bildungssoftware für neue Lernformen) hat sie mich gefragt, wie es bei mir läuft mit dem Zusammenspiel von Familie und Buchprojekt. Mein Dauerbrennerthema!

Momentan schreibe ich vier Tage die Woche, jeweils sechs Stunden. Pro 3-Stunden-Block setze ich mir ein Schreibziel und schotte mich komplett ab. Manchmal gelingt es meinem Junior trotzdem, sich reinzuschleichen. Dann will er ebenfalls ein Buch «schreiben».

An den anderen Tagen gönne ich mir eine Schreibpause. Dann unternehmen wir Ausflüge, und es bleibt auch tagsüber Zeit für entspannte Momente am Strand. Insgesamt klappt es recht gut.

Was mich aber umtreibt, ist mein persönlicher Anspruch: Wie viel vom Buchprojekt möchte ich in meiner Auszeit bewältigen? Im November geht es wieder weiter mit spannenden und einnehmenden Aufträgen. Wenn ich bis dahin 80% des Manuskripts erarbeiten könnte, wäre das toll.

Stand des Buchprojektes

Aktuell habe ich etwa 50 Seiten geschrieben – das entspricht knapp einem Drittel der Themen. Im finalen Buchlayout dürfte sich die Seitenzahl verdoppeln. Noch herrscht ein ziemliches Chaos, aber ein paar Community-Stories, wie die von Urbane Dörfer, konnte ich mithilfe der Interviews bereits etwas ordnen.

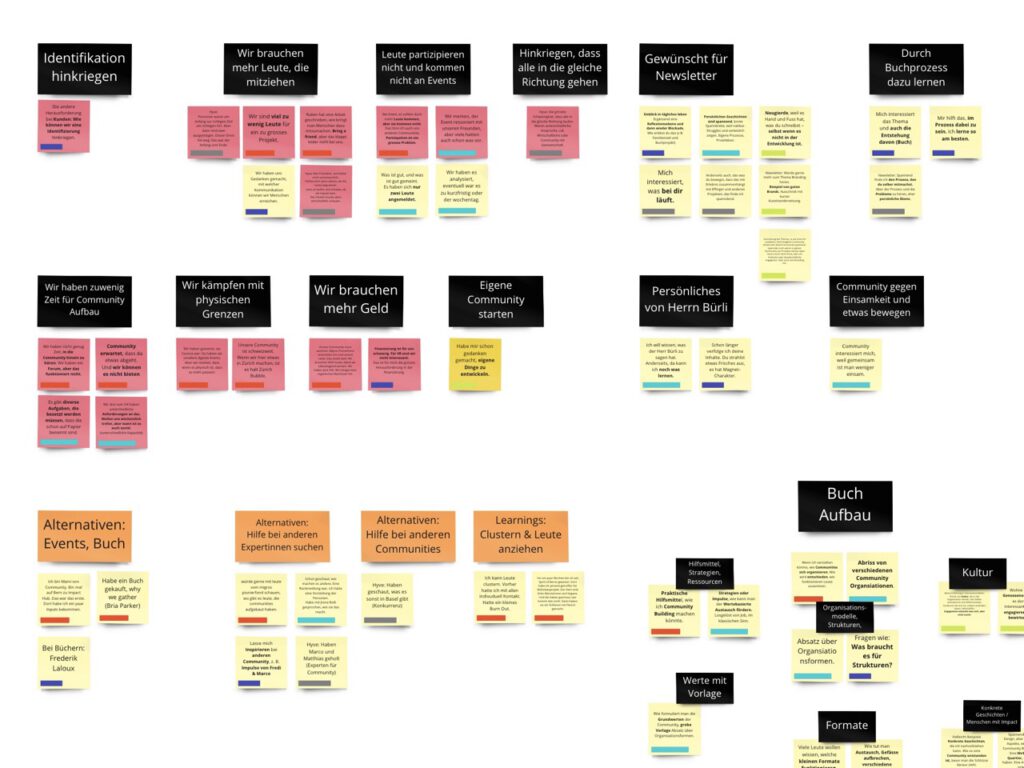

Die Gespräche mit euch helfen mir sehr. Ich halte alle Inputs auf meinem Ideenbord fest. So hat mir Daniel beispielsweise von Open-Source-Communities wie Neos erzählt, während Ondine ein paar Kontakte von Community-Builderinnen vermittelt hat.

Euer Feedback zeigt mir, dass das Buch nicht nur konkrete Geschichten enthalten, sondern auch Themen wie Kultur, Praxistransfer, Werte, Formate und Hilfsmittel beleuchten sollte – und dabei auch visuell ansprechend gestaltet sein muss. Ich gebe mein Bestes! Ein grosses Dankeschön an Roman, Damaris und alle, mit denen ich schon einen Termin vereinbaren konnte.

Frage von Fredi von Colearning Bern

«Wie unterscheiden sich ‚moderne‘ Communities wie der Effinger in Sachen Branding von ‚traditionellen‘ Vereinen wie zum Beispiel dem FC Bümpliz?»

Ironischerweise erzählen mir Community Brands in Interviews, dass Branding für sie oft ein Nebenschauplatz ist. Doch sie betreiben es dennoch – intuitiv. Ihnen gelingt es, soziale Räume zu schaffen, in denen Menschen zusammen kreativ werden und sich begeistern. Vereine sind grundsätzlich prädestiniert, sich zu Community Brands zu entwickeln. Wie es jedoch konkret um den FC Bümpliz steht, weiss ich leider zu wenig – das musst du mir bei einem Bier genauer erklären.